pada tonsil (difteri tonsil), faring (difteri faring), laring (difteri laring), trakea (difteri trakea), mukosa hidung (difteri hidung) atau difteri campuran (naso-faringitis). Difteri juga dapat mengenai kulit (difteri kulit) dan mata (difteri mata).

pada tonsil (difteri tonsil), faring (difteri faring), laring (difteri laring), trakea (difteri trakea), mukosa hidung (difteri hidung) atau difteri campuran (naso-faringitis). Difteri juga dapat mengenai kulit (difteri kulit) dan mata (difteri mata).

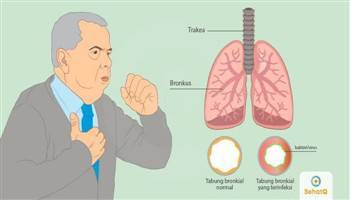

dibentuk oleh corynebacterium diphtheriae. Pseudomembran difteri bersifat lokal dan menjalar dari faring, laring serta saluran pernapasan atas; seringkali pseudomembran pada laring dan trakea menyebabkan sumbatan jalan napas yang berbahaya.

dibentuk oleh corynebacterium diphtheriae. Pseudomembran difteri bersifat lokal dan menjalar dari faring, laring serta saluran pernapasan atas; seringkali pseudomembran pada laring dan trakea menyebabkan sumbatan jalan napas yang berbahaya.

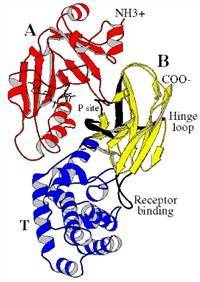

dilepaskan corynebacterium diphtheriae setelah diinfeksi oleh phaga (virus penginfeksi kuman). Tanpa eksotoksin ini, kuman hanya sedikit menimbulkan penyakit. Eksotoksin tersebut terdapat dalam kelenjar getah bening yang tampak membengkak.

dilepaskan corynebacterium diphtheriae setelah diinfeksi oleh phaga (virus penginfeksi kuman). Tanpa eksotoksin ini, kuman hanya sedikit menimbulkan penyakit. Eksotoksin tersebut terdapat dalam kelenjar getah bening yang tampak membengkak.

: orang serumah dan teman bermain; kontak dengan sekret nasofaring penderita (misalnya resusitasi mulut ke mulut); individu seruangan dengan penderita dalam waktu ≥ 4 jam selama 5 hari berturut-turut atau lebih 24 jam dalam seminggu (misalnya teman sekelas, teman mengaji, les).

: orang serumah dan teman bermain; kontak dengan sekret nasofaring penderita (misalnya resusitasi mulut ke mulut); individu seruangan dengan penderita dalam waktu ≥ 4 jam selama 5 hari berturut-turut atau lebih 24 jam dalam seminggu (misalnya teman sekelas, teman mengaji, les).

(imunisasi DPT) : rutin terutama bila terjadi wabah; untuk membuat kebal, menghindari strain toksigenik berkolonisasi di tenggorok dan mencegah menjadi karier; vaksin yang diberikan adalah toksin yang sudah diolah sedemikian rupa dengan dicampur bahan aluminium sehingga tidak mengganggu jantung dan saraf.

(imunisasi DPT) : rutin terutama bila terjadi wabah; untuk membuat kebal, menghindari strain toksigenik berkolonisasi di tenggorok dan mencegah menjadi karier; vaksin yang diberikan adalah toksin yang sudah diolah sedemikian rupa dengan dicampur bahan aluminium sehingga tidak mengganggu jantung dan saraf.

| Apendisitis | Kocher Sign | Sitkovsky Sign | Edema Mukosa | Blumberg Sign | Multivitamin | Ruam | Ruam Sekunder | Vitamin | Tuberkulosis Primer |